물론 인도계 CEO의 리더십을 획일적으로 정의하기는 어렵습니다. 마치 한국인 CEO의 리더십이 모두 같다고 가정하는 것과 같은 논리 비약이니까요. 하지만 그래도 한 가지 공통점은 있습니다. 바로 인내와 관용입니다. 대표적으로 마이크로소프트의 나델라 CEO 리더십은 실리콘밸리에서 많은 귀감이 됩니다.

그의 리더십에 대한 내용은 자서전 <히트 리프레시>에 잘 나와 있는데요. 나델라는 1968년 인도 하이데라바드시에서 태어나 인도공과대를 졸업합니다. 어린 시절 크리켓에 심취해 살았습니다. 어느 날 아버지는 칼 마르크스 포스터를 나델라의 방에 걸어 경제학자가 되기를 기원했고, 어머니는 인도의 신을 그린 포스터를 걸어 축복을 했다고 합니다. 하지만 나델라는 그걸 떼어 내고 크리켓 스타인 자이시마의 포스터를 걸었다고 회고합니다.

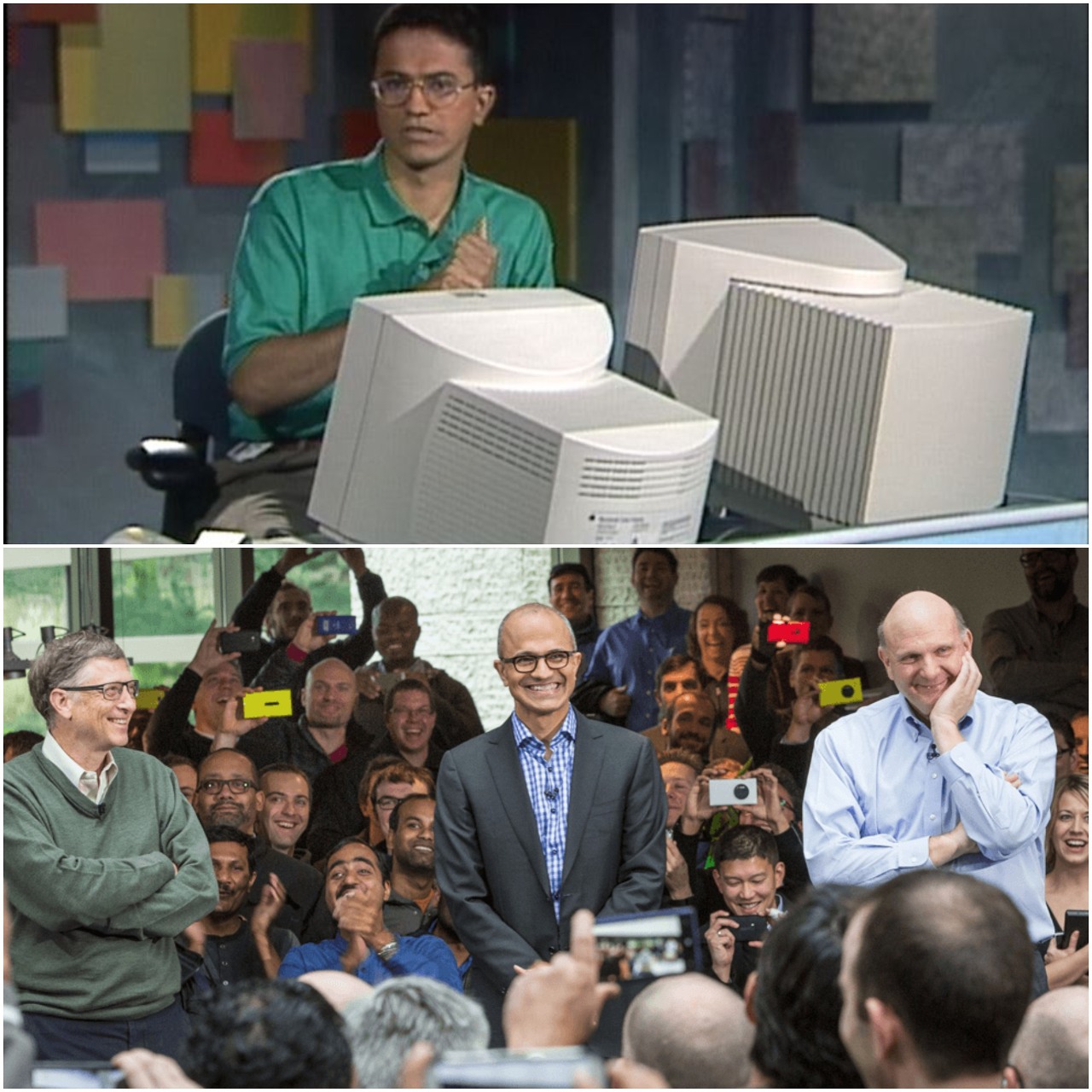

이후 그는 미국으로 건너가 위스콘신 밀워키대에서 컴퓨터학 석사를 받고, 썬마이크로시스템즈에서 엔지니어로 경력을 쌓습니다. 마이크로소프트에 합류한 것은 1992년이었습니다.

"지속적 노력이 성공을 만든다"

워싱턴의 마이크로소프트 캠퍼스에서 지시한 첫 임무는 고객들을 설득해 도스를 윈도NT로 전환하라는 업무였습니다. 미국 전역을 누비며 윈도NT가 왜 좋은지 강조했습니다. 그러면서 그는 남몰래 학업을 이어 갑니다. 주중에는 마이크로소프트에서 근무하고 주말에는 시카고까지 날아가 학업을 병행했습니다. 이후 신뢰를 얻어 1994년 마이크로소프트의 첫 주문형 비디오 서비스인 '타이거 서버' 개발을 총괄합니다. 넷플릭스가 1997년 창업한 점을 고려할 때 매우 빠른 도전이었습니다. 훗날 CEO가 된 스티브 발머가 나델라를 기억하는 계기였습니다.

"위대한 사람은 팀워크를 중시한다"

나델라는 인도에서 크리켓을 배우면서 팀워크의 중요성, 라이벌의 중요성을 깨달았다고 합니다. 고등학교 크리켓 경기에서 그는 호주 선수들을 처음 마주합니다. 코치는 나델라를 향해 "아무것도 하지 말고 호주 선수 옆에 있어라"라고 외칩니다. 그는 호주 선수 옆에서 이들을 관찰했고 라이벌의 강점과 약점을 파악하는 자세를 배웠습니다. 나델라는 크리켓을 통해 "재능이 무엇보다 중요하지만 다른 사람과 함께 일할 준비가 되어 있지 않다면 충분하지 않다는 것을 배웠다"고 합니다.

"영원한 경쟁자 애플을 상대하는 법"

비즈니스 세계는 승자독식 구조입니다. 하지만 나델라는 다른 길을 택합니다. 라이벌의 손을 잡고 함께 일하는 것인데요. 그는 이런 말을 남겼습니다. "경쟁업체와 협력하는 것은 회사 뿐 아니라 전 세계에도 도움이 됩니다." 연례 영업 사원 행사에서 나델라는 아이폰을 꺼내 선보인 적이 있습니다. 마이크로소프트 직원은 나델라가 아이폰을 꺼낸 것 만으로도 충격이었습니다. 그는 곧 iOS를 통해 스카이프, 아웃룩, 워드, 원드라이브를 시연했습니다. 그렇습니다. 경쟁자라고 해서 꼭 멀리할 필요도 없고 필요하면 기꺼이 손을 잡는다는 것이 중요하다는 메시지였습니다.

"비전을 공유하라"

나델라가 CEO에 취임했을 2014년은 PC에서 모바일로 무게축이 옮겨가던 시절입니다. 모바일 기반의 애플과 구글이 질주를 했고 아마존은 클라우드를 무기로 급성장하고 있었습니다. 반면 마이크로소프트는 '과거의 영광'인 윈도에 갇혀 있었습니다. 이에 대해 와이콤비네이터의 폴 그레이엄은 "MS는 죽었다"라고 선언했습니다.

나델라는 모바일 그 이후를 구상합니다. 바로 클라우드였습니다. 마이크로소프트를 윈도 오피스 회사에서 클라우드 기업으로 방향을 틀었습니다. 그가 취임할 당시만 해도 마이크로소프트의 매출 구조는 윈도 30%, 오피스 30%, 서버 30%, 기타 10%였는데, 오늘날은 클라우드가 40%를 차지합니다. 그는 개방이라는 비전을 제시합니다. iOS와 안드로이드에 MS 오피스를 개방했고, 앙숙인 리눅스와도 손을 잡았습니다. 이를 두고 "인도계 이민자 출신으로 다문화에 익숙한 배경이 있었다"는 평가가 이어졌습니다.

"이기주의를 부숴라"

또 부서 이기주의를 타파하는데 앞장섭니다. 스티브 발버 CEO 당시 마이크로소프트의 개별 부서는 마치 다른 기업처럼 움직였습니다. 실적 경쟁이 너무 치열하다보니 따로 따로 움직였던 것이 관행이 된 것입니다. "우리 회사는 모르겠고, 우리 부서만큼은 안 된다"는 이른바 사일로(silo) 현상이 만연했던 것입니다. 이에 나델라는 크게 세 가지로 이를 부수기 시작합니다.

- 전사적 목표 설정: 예를 들어 '모두를 위한 윈도우10'이라는 목표가 있다고 해보겠습니다. 이를 '모든 사람이 윈도10을 사용할 수 있도록 지원해, 마이크로소프트의 제품과 서비스를 보다 많은 사람들이 사용할 수 있도록 한다'라는 미션으로 구체적으로 바꿨습니다.

- 부서간 협력 장려: 다양한 협업 프로그램을 도입했습니다. 예를 들어 원 마이크로소프트라는 프로그램을 통해 모든 부서가 공동 목표를 달성할 수 있도록 협력하는 로드맵을 세웁니다.

- OKR 도입: OKR은 목표(Objective)와 핵심 결과(Key Results)의 약자인데요. 측정 가능한 팀 목표를 설정하고 추적하는 데 도움이 되는 목표 설정 방법론입니다. 나델라는 OKR을 통해 성과 측정의 중요성을 강조합니다.

🔎 크게보기

나델라는 세상에 미래를 창조하는 공식은 없다고 했습니다. 기업은 자신만이 해낼 수 있는 역할에 대해 완벽한 비전을 갖춰야 하는 사실을 강조합니다. 그 다음에는 일이 진전되도록 신념과 역량으로 비전을 뒷받침해야 한다고 말했습니다. 특히 그는 CEO의 C가 문화(culture)의 약자라고 생각했습니다. 조직 문화를 담당하는 큐레이터로, 회사가 사명을 이루기 위해 듣고 배우고 개인의 열정과 재능을 활용하는 문화를 지녔다면 해내지 못할 일이 없다는 메시지입니다.

'프로그래밍 > Architect' 카테고리의 다른 글

| 팀을 빨리 망치는 팀원의 10가지 기술 (0) | 2023.08.09 |

|---|---|

| StackoverFlow trend 2023 (0) | 2023.08.01 |

| Frameworker가 아닌 Engineer가 되십시오 (0) | 2023.06.11 |

| Don’t Forget, You Are More Than Your Job. (0) | 2023.06.11 |

| [넷플릭스] 기본 프레임 속도 재생 (0) | 2023.06.07 |